Les réseaux Wi-Fi, des alliés pas toujours discrets pour la géolocalisation

Les réseaux Wi-Fi sont utiles pour géolocaliser les appareils mobiles plus rapidement et souvent plus efficacement qu’en utilisant les satellites du GPS. Cette réalité peut-être méconnue est rappelée par une nouvelle étude publiée par deux chercheurs de l’université de Maryland. Si cette capacité est bien pratique au quotidien, elle peut aussi être détournée pour des surveillances de masse des routeurs Wi-Fi dans le monde entier, notamment à cause d’une faiblesse chez Apple. Pourquoi est-ce que le Wi-Fi peut aussi servir à la géolocalisation ? Faut-il s’inquiéter de cette faille et comment s’en prémunir ? On fait le point.

Comment fonctionne la géolocalisation par Wi-Fi ?

Depuis l’apparition des smartphones, le besoin en géolocalisation d’appareils mobiles a considérablement augmenté et l’utilisation de satellites a atteint ses limites. Si un système satellitaire, comme le GPS américain ou encore le Galileo européen, permet de connaître sa position sur le globe terrestre avec une excellente précision (jusqu’à quelques centimètres au mieux), il implique d’avoir accès à quatre satellites au minimum, ce qui implique d’avoir une vue suffisamment dégagée du ciel et de patienter plusieurs minutes pour que la communication se fasse correctement. C’est trop long et trop gourmand pour un usage mobile et c’est pourquoi une alternative a été rapidement mise en œuvre.

Quand un smartphone cherche à se repérer dans l’espace, il peut se baser en réalité sur trois sources différentes. Il peut utiliser les antennes du réseau mobile pour obtenir une position approximative, à partir d’une triangulation des antennes les plus proches dont la position, fixe, est connue à l’avance. Il peut aussi exploiter le GPS ou tout autre système satellitaire pour améliorer la précision de sa position si c’est possible. Et surtout, il peut interroger un Wi-Fi-based positioning system (système de positionnement basé sur le Wi-Fi), plus connu sous son petit nom de WPS1.

Un WPS fonctionne grâce à une base de données qui liste le maximum de réseaux Wi-Fi associés à leur position géographique dans le monde entier. Quand un smartphone doit déterminer son emplacement, il interroge le WPS en lui fournissant la liste des réseaux à proximité avec l’intensité du signal pour chaque réseau. Une triangulation est alors effectuée pour obtenir des coordonnées, avec une précision suffisante pour la majorité des besoins, surtout dans les milieux urbains dans lesquels la densité des routeurs Wi-Fi est suffisante. La bonne idée de ce dispositif, c’est que les smartphones participent eux-mêmes à gérer la base de données : une fois leur position confirmée par GPS, ils peuvent remonter la liste de réseaux autour d’eux, cette fois pour mettre à jour la base de données.

Chrome commence à se débarrasser du Manifest V2, et avec lui des bloqueurs de pub avancés

Après avoir été repoussée à plusieurs reprises, l’abandon du Manifest V2 par Chrome commence finalement, un abandon qui va affecter certaines extensions, en particulier les bloqueurs de pub avancés.

Le Manifest V2 est un ensemble de règles qui définit les capacités des extensions des navigateurs. Il est sur le point d’être remplacé par une V3 qui doit, selon Google, améliorer la confidentialité, la sécurité et les performances de toutes les extensions. Mais cette nouvelle version fait débat depuis des années, car elle va également diminuer les aptitudes de certains bloqueurs de pub.

Sous la pression des utilisateurs et des développeurs, Google a revu en cours de route à la hausse le nombre de règles pouvant être prises en charge par les adblockers (les règles servent à spécifier les éléments à bloquer sur une page). Autre mesure sur laquelle est revenu, en partie, le géant du web : le ralentissement de la fréquence des mises à jour des extensions. Les développeurs n’auront pas à faire approuver chaque nouvelle liste de blocage, mais les listes « dynamiques » (les plus puissantes) restent concernées par la nouvelle vérification. Les bloqueurs seront donc moins réactifs quand YouTube, par hasard, changera sa méthode d’intégration des réclames.

Dans son dernier billet de blog, David Li, le responsable des extensions de Chrome, fait mine que les divergences sont de l’histoire ancienne : « Actuellement, plus de 85 % des extensions activement maintenues dans le Chrome Web Store utilisent Manifest V3, et les principales extensions de filtrage de contenu ont toutes des versions disponibles avec Manifest V3 — avec des options pour les utilisateurs de AdBlock, Adblock Plus, uBlock Origin et AdGuard. »

left=uBO, right=uBOL pic.twitter.com/6mLT5066zB

— R. Hill (@gorhill) May 20, 2024

S’il existe bien une version Manifest V3 d’uBlock Origin, le bloqueur de référence, celle-ci n’est pas aussi puissante que la version « classique ». Le développeur Raymond Hill a montré que, sur un site de presse américain, uBlock Origin Lite (la version Manifest V3) ne parvient pas à bloquer un anti-bloqueur, contrairement à uBlock Origin (Manifest V2). Dans une FAQ, il explique que les utilisateurs verront ce genre de différence sur certains sites et que la version « classique » de son extension ne pourra jamais être portée sur le Manifest V3.

L’abandon du Manifest V2 va démarrer cette semaine dans la bêta de Chrome 127. Les extensions Manifest V2 installées seront automatiquement désactivées et le Chrome Web Store ne permettra plus d’en télécharger de nouvelles. Cette transition au profit du Manifest V3 sera généralisée au cours des prochains mois. Les utilisateurs de Chrome attachés aux « vieilles » extensions pourront se rabattre sur Firefox, qui va continuer de gérer le Manifest V2 tout en adoptant le V3. Apple n’a pas précisé si (et quand) elle allait mettre un terme à la prise en charge de la V2, mais on en saura peut-être plus à l’occasion de la WWDC 2024.

Lire les commentaires →

PC Copilot+ : la fonction Recall inquiète pour la sécurité des données des utilisateurs

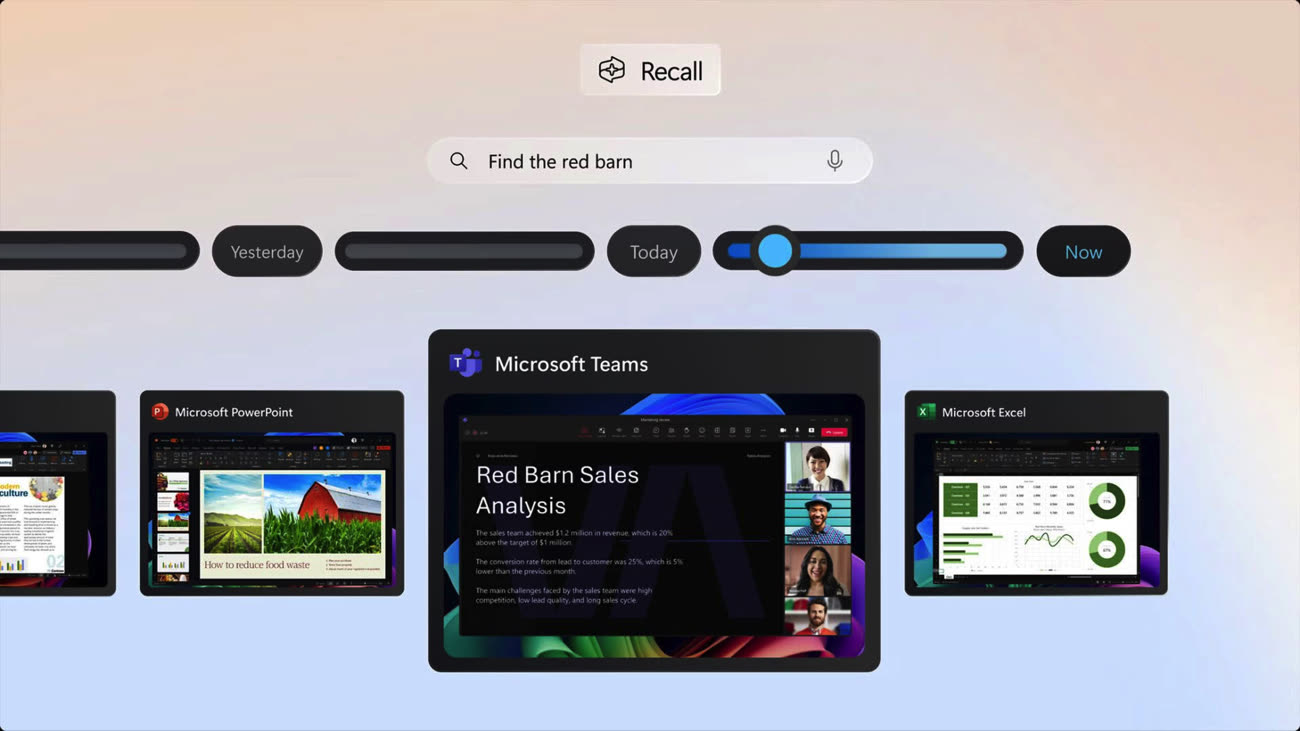

La nouvelle fonction Recall de Windows 11 dévoilée lors de la présentation des PC Copilot+ est source d'inquiétudes sur les risques qu'elle fait courir aux données de l'utilisateur. Recall désigne une fonction dans Windows 11 que l'on peut sommairement décrire comme un mélange de Time Machine et de Spotlight. Elle fera partie des nouveautés du système de Microsoft sur les premiers PC Copilot+ lancés le 18 juin (Recall marchera dès le départ avec le français).

Tout ce qui passe devant les yeux de l'utilisateur est photographié par Recall, analysé par de petits modèles de langage et archivé en local sur le PC. L'utilisateur peut ensuite lancer une recherche en langage naturel sur tous ces éléments et retrouver jusqu'à des bribes d'information remontant jusqu'à 3 mois.

Avec les PC Copilot+, Microsoft et Qualcomm s'attaquent aux MacBook Air

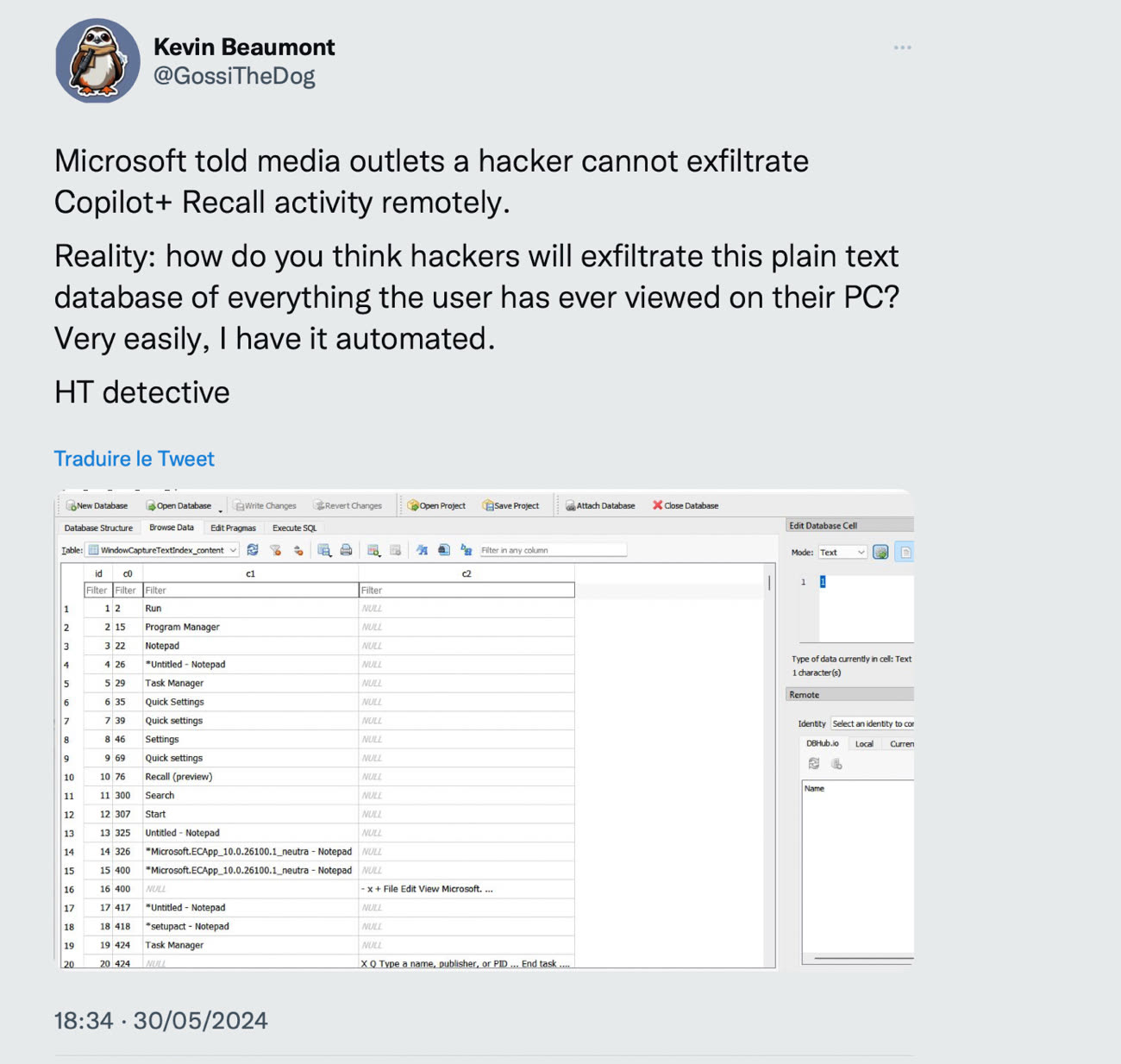

Microsoft a beau avoir dit que ce contenu est chiffré et conservé en local, le chercheur en sécurité Kevin Beaumont explique qu'il n'est pas si compliqué d'accéder à ces informations et les extraire. Il a lui-même créé un script pour sortir des éléments enregistrés de la base SQLite dans laquelle ils sont enregistrés en clair et les publier sur un site.

Lorsque l'utilisateur est dans sa session, ce contenu est déchiffré pour être accessible par la recherche, mais l'ensemble est stocké dans un endroit qu'un autre utilisateur, détenteur des droits d'administration du PC, peut ouvrir. Il suffirait aussi qu'un malware conçu pour exfiltrer des données personnelles soit modifié pour fonctionner avec Recall pour qu'il parte à la pêche aux données pendant que la personne travaille dans sa session.

Recall ne capture pas tout, il ne prend pas les pages web visitées en navigation privée, on peut lui interdire certaines URL et applications. Mais il photographiera un mot de passe qui n'est pas masqué, vos informations bancaires lorsque vous consultez le site de votre banque (d'où les URL à bannir) ou une conversation par chat même si celle-ci est éphémère.

Beaumont enjoint Microsoft à revoir le fonctionnement de Recall alors même que sa mise à disposition auprès des utilisateurs est imminente. Recall est activé par défaut et dans la configuration de Windows 11 il n'est pas prévu de proposer à l'utilisateur de ne pas l'activer. Il doit s'en occuper lui-même après coup.

Lire les commentaires →

Refurb : -210 € sur le Mac mini M2 et promos sur les accessoires Mac

Mise à jour le 3 juin : Des configurations d'entrée et de milieu de gamme sont de retour en plus de la très haut de gamme :

- Mac mini M2 en 8/256 Go à 589 € (-110 €)

- Mac mini M2 en 8/512 Go à 789 € (-140 €)

- Mac mini M2 en 24/512 Go à 1 179 € (-210 €)

- Mac mini M2 Pro en 16/8 To à 3 669 € (-640 €)

Article du 28 mai

Sept configurations de Mac mini M2 sont réapparues sur le refurb d'Apple dont une grosse avec un M2 Pro. Les réductions vont de 110 à 640 €.

- Mac mini M2 en 8/256 Go à 589 € (-110 €)

- Mac mini M2 en 16/256 Go à 779 € (-150 €)

- Mac mini M2 en 8/512 Go à 789 € (-140 €)

- Mac mini M2 en 24/256 Go à 979 € (-180 €)

- Mac mini M2 en 16/512 Go à 979 € (-180 €)

- Mac mini M2 en 24/1 To à 1 369 € (-250 €)

- Mac mini M2 Pro en 16/8 To à 3 669 € (-640 €)

Chez Amazon, le Magic Keyboard (noir) étendu avec Touch ID est actuellement à 177 € (-28 €) et le blanc à 183 € (-2 € seulement). La Magic Mouse (noire) est vendue 98 € (-11 €). Le Magic Trackpad (blanc) est à 119 € (-16 €) et le noir à 125 € (-30 €).

Notez aussi le Studio Display avec verre Standard et le support à inclinaison et hauteur réglables à 2 112 € (-97 €).

Test des Mac mini M2 et M2 Pro : le Mac maxi

Lire les commentaires →

AMD annonce les Ryzen 9000 (Zen 5) au Computex

AMD a profité du Computex, un grand salon taïwanais, pour présenter la nouvelle version des Ryzen. Les Ryzen 9000 succèdent donc aux Ryzen 7000 et passent de Zen 4 à Zen 5. Depuis quelques années, AMD a le vent en poupe et la nouvelle génération devrait donc encore amener des gains importants face aux générations précédentes.

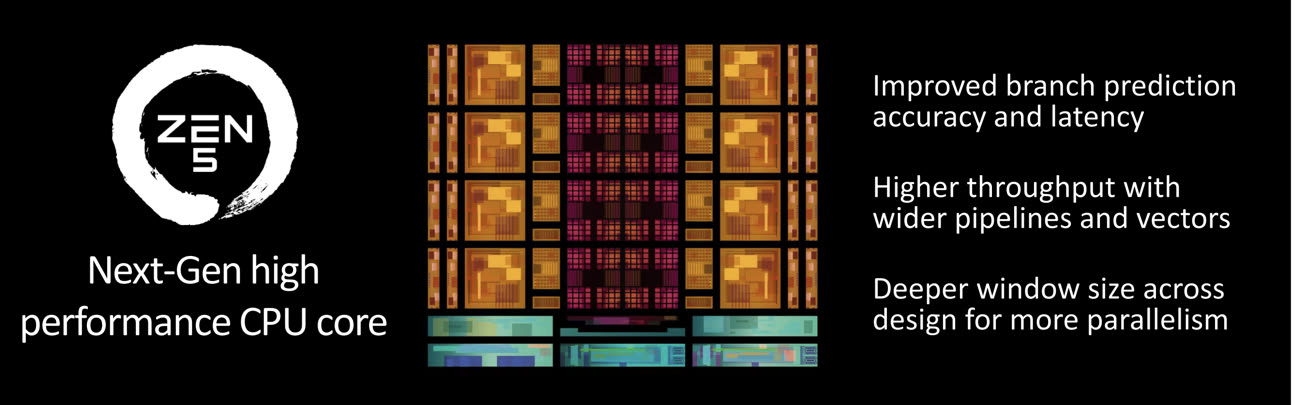

Les Ryzen 9000 (nom de code Granite Ridge) gardent le même type de structure qui a fait le succès d'AMD depuis Zen 2. Un processeur est donc composé de différents blocs physiques (les chiplets) qui comprennent soit des cœurs pour le CPU, soit toute la partie plus secondaire, comme le GPU intégré (qui sert juste à afficher le bureau de Windows) ou le contrôleur mémoire. Cette partie reste en 6 nm (par TSMC) alors que les cœurs CPU, eux, passent en 4 nm.

AMD a annoncé avoir amélioré l'IPC (instructions par cycle, c'est-à-dire l'efficacité du processeur) et amélioré la bande passante des différents niveaux de cache. Si vous trouvez que c'est proche de ce qu'Arm a annoncé récemment, vous avez raison : il s'agit du nerf de la guerre dans ce domaine.

Arm annonce sa gamme de CPU 2024, pour les puces de 2025 : Cortex X925 et A725

AMD a notamment amélioré les performances avec les instructions AVX-512, utilisées dans certains calculs liés à l'IA. Alors que les Ryzen 7000 traitent les vecteurs de 512 bits sous la forme de deux vecteurs de 256 bits (et donc en deux cycles), les Ryzen 9000, eux, travailleront directement en 512 bits avec un gain de performances évident à la clé. Dans l'ensemble, AMD annonce un gain de 16 % par rapport à Zen 4, ce qui est dans la moyenne haute pour une nouvelle architecture. Compte tenu des avancées annoncées, AMD devrait donc proposer des puces aussi rapides que l'Apple M4, du moins sur les performances. Comme chez Arm, par ailleurs, AMD n'intègre pas encore de NPU dans ses puces haut de gamme, contrairement à Apple.

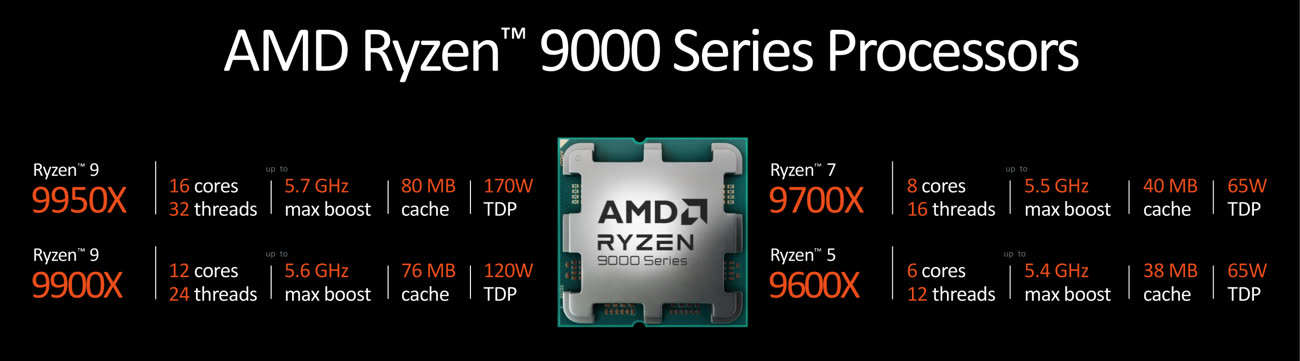

Comme toujours, la marque a d'abord annoncé les puces les plus performantes de la gamme. Le principal est évidemment le Ryzen 9 9950X : il intègre seize cœurs avec une fréquence maximale de 5,7 GHz, 64 Mo de cache de niveau 3 et un TDP de 170 W. Le Ryzen 9 9900X se contente de douze cœurs et 5,6 GHz, contre huit cœurs et 5,5 GHz pour le Ryzen 7 9700X. Enfin, le Ryzen 5 9600X possède six cœurs et une fréquence maximale de 5,4 GHz, pour 65 W de TDP.

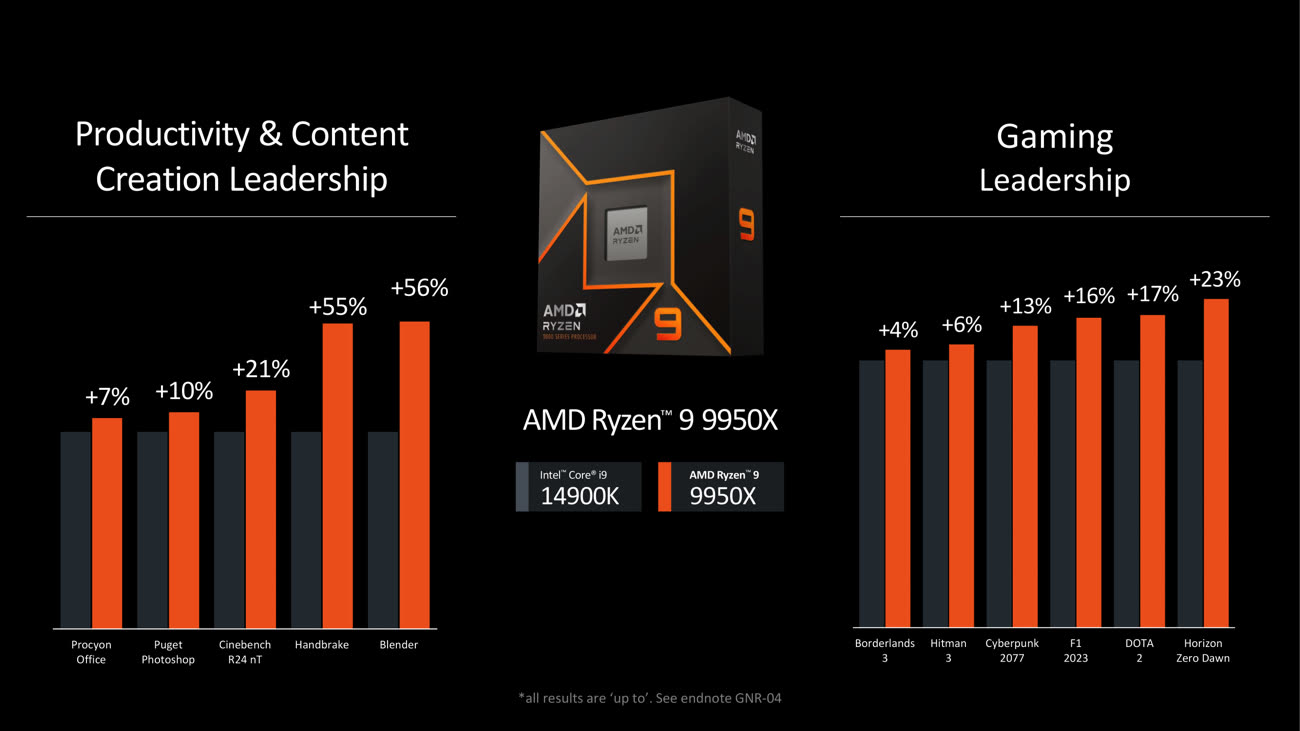

Le Ryzen 9 9950X est évidemment présenté comme le meilleur processeur pour les joueurs, et il ne sera probablement détrôné que quand AMD proposera une variante 3D équipée d'une puce de mémoire cache supplémentaire. Si AMD garde une compatibilité intéressante — les Ryzen 9000 vont fonctionner sur les cartes mères dédiées aux Ryzen 7000 en AM5 —, une nouvelle gamme de chipsets (la série 800) amène tout de même deux choses. Premièrement, les cartes mères intégreront obligatoirement de l'USB4, alors que la norme est optionnelle (mais courante) sur la série 600 actuelle. Deuxièmement, le Wi-Fi 6E va laisser sa place au Wi-Fi 7. Ce n'est pas directement lié au chipset (le Wi-Fi n'est pas intégré) mais probablement une obligation pour les constructeurs.

Dans tous les cas, il s'agit d'une évolution intéressante de la part d'AMD, qui ne se repose pas sur ses lauriers. La date de sortie des nouvelles puces est connue (juillet 2024) mais pas le prix, malheureusement. Il faut tout de même rappeler que si les puces dédiées aux PC de bureau représentent le fer de lance de la gamme, la majorité des ventes s'effectue maintenant sur les PC portables. Mais comme toujours avec AMD, il y a un petit décalage entre les Ryzen desktop et les versions mobiles, qui se basent sur des concepts différents.

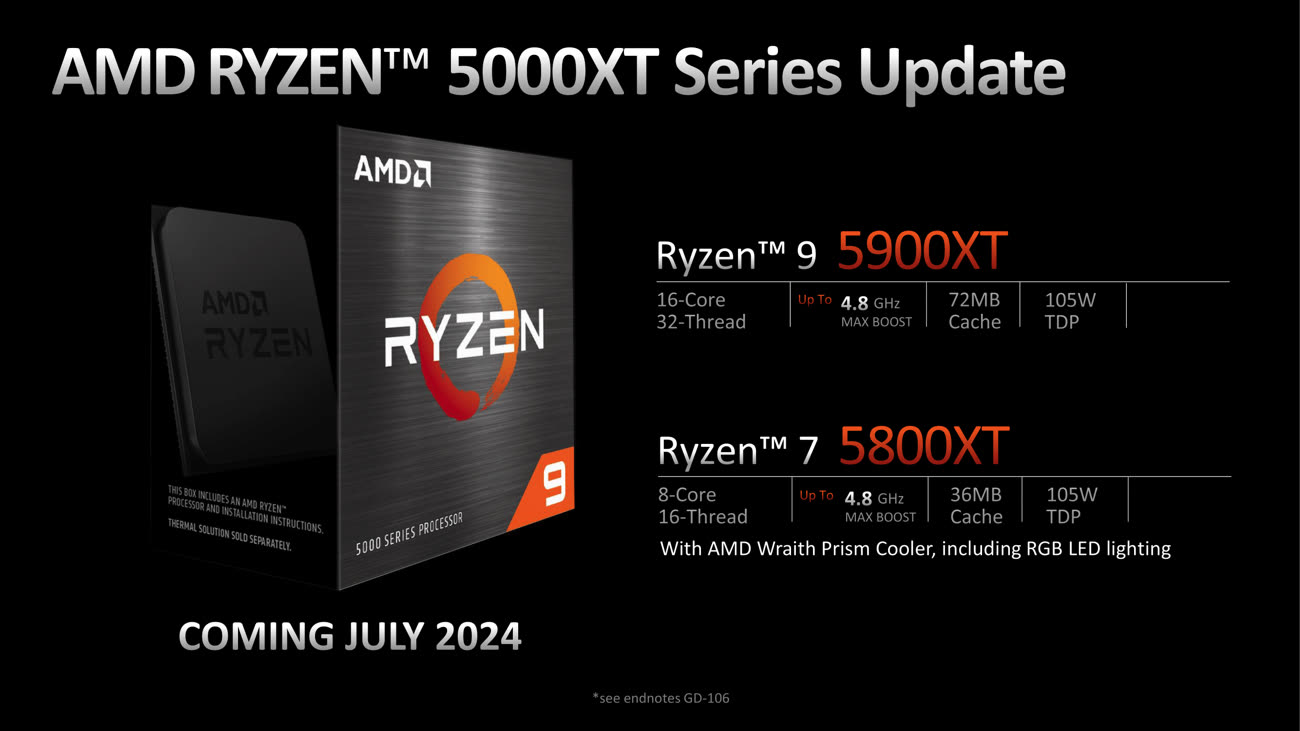

Deux nouveaux Zen 3

En parallèle, AMD a aussi annoncé deux nouveaux processeurs parfaits pour une mise à jour, les Ryzen 7 5800XT et Ryzen 9 5900XT. Prévus pour les supports AM4 — qui a été employé depuis les premiers Ryzen de 2017 —, ils devraient normalement être proposés à un prix faible pour que ceux qui ont encore un PC à base de DDR4 puissent mettre à jour leur processeur. Le Ryzen 7 5800XT est une mise à jour très mineure : il garde le même TDP (105 W) et le même nombre de cœurs (huit) que la version classique (Ryzen 7 5800X) mais monte la fréquence de 100 MHz, soit 2,3 % (de 4,7 GHz à 4,8 GHz en pointe). Le second est plus intéressant : alors que le Ryzen 9 5900X est un modèle doté de douze cœurs, le Ryzen 9 5900XT en possédera seize. Le TDP reste le même (105 W), tout comme la fréquence maximale (4,8 GHz) mais la fréquence de base, elle, diminue de 3,7 GHz à 3,3 GHz. Ce n'est normalement pas un problème sur un système bien refroidi. Si les prix sont compétitifs, les deux puces pourraient donc trouver le succès.

Lire les commentaires →

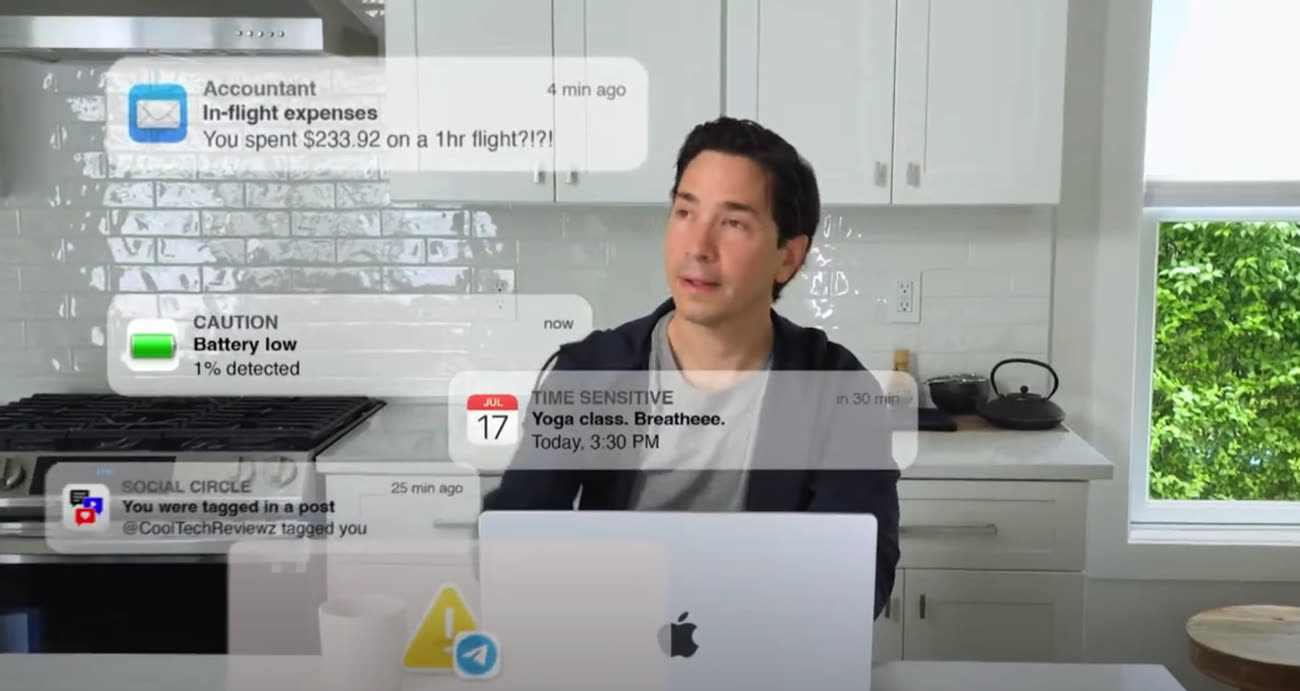

Pour Qualcommn, Justin Long repasse une tête par la fenêtre

Depuis qu'ont été annoncés les nouveaux portables Windows "Copilot+" sur une architecture Qualcomm, la comparaison avec Apple bat son plein. Tantôt elle vient de Microsoft, tantôt de son partenaire qui fournit le processeur de ces machines décrites comme aussi puissantes et économes que leurs concurrentes Apple Silicon.

Pour enfoncer le clou, Qualcomm a fait appel à un symbole de l'ancienne guéguerre entre Apple et Microsoft : l'acteur Justin Long. C'est lui qui jouait le rôle du Mac dans un duo formé avec John Hodgman, le visage du PC, à qui tous les malheurs arrivaient. Long sert de conclusion au keynote de Qualcomm qui vient de se tenir à Taïwan.

« Les temps changent » clame Long dans cette petite vidéo où on le voit commander un PC fonctionnant sur puce Qualcomm. Il veut quitter macOS où il est bombardé de notifications toutes aussi nombreuses que différentes.

C'est un peu le leitmotiv de la communication de Qualcomm. En introduction à ce keynote, une utilisatrice d'un PC est aussi assaillie de notifications de Windows qui disparaissent par la grâce d'un changement de processeur, sans plus d'explications.

Ce n'est pas la première fois que Justin Long reprend son rôle à l'envers. En 2021, Intel l'avait recruté pour vanter les mérites des PC et, à l'époque aussi, il s'agissait de s'attaquer aux machines Apple Silicon…

Justin Long revient comparer Mac et PC… mais à l'envers 🆕

Lire les commentaires →

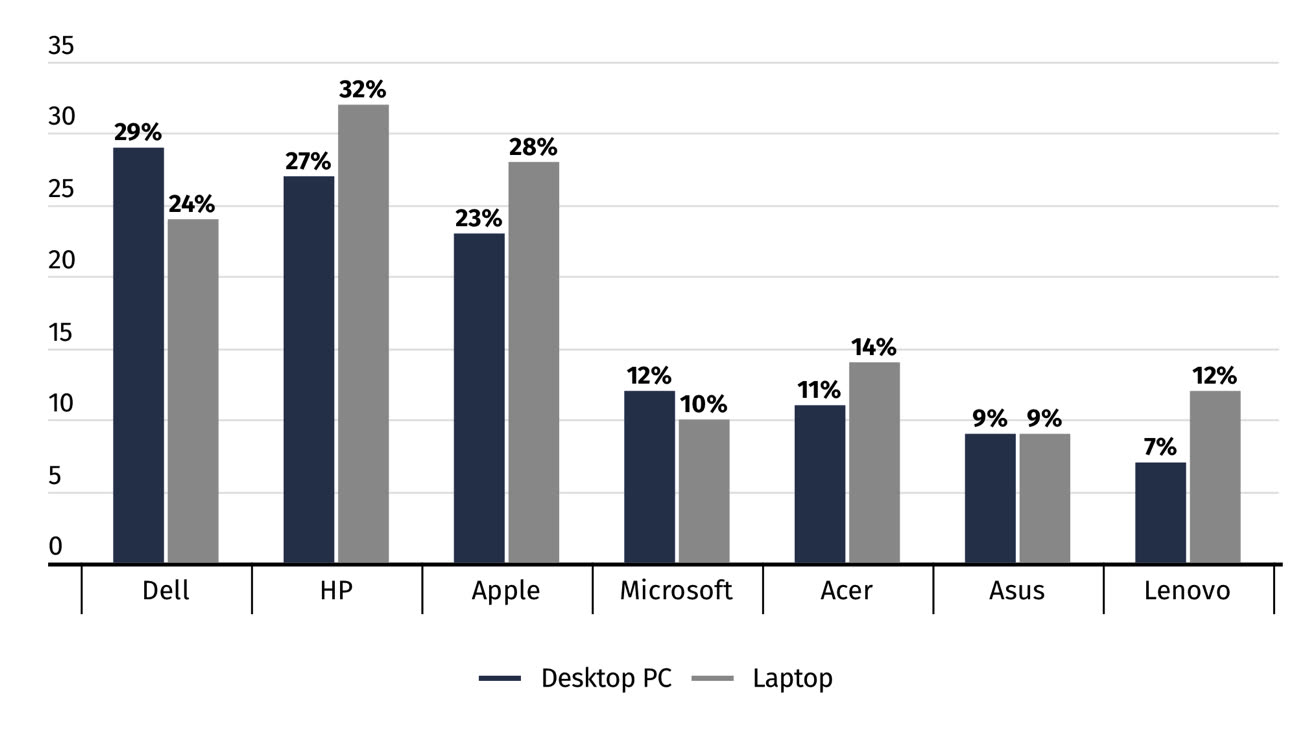

Aux États-Unis, le Mac sur la troisième marche du podium derrière HP et Dell

Dell et HP se disputent la couronne du numéro 1 sur le marché du PC aux États-Unis. Le premier a presque 30 % au niveau des ordinateurs de bureau, là où le second atteint les 32 % sur le domaine du PC portable. Et le Mac ? Selon une nouvelle étude mise en ligne par AltIndex et concernant 10 000 utilisateurs d’ordinateurs américains, Apple se place en troisième position. 23 % des interrogés ont un Mac de bureau, et 28 % un Mac portable.

Côté PC portables, les clients américains favorisent donc les machines HP (32 %) avant de se tourner vers un Mac (28 %). Dell se place 3e avec 24 % du marché. Il est en revanche premier pour ce qui est du PC de bureau (29 %), suivi par HP (27 %) et Apple (23 %). Si 40 % des utilisateurs américains interrogés ont un ordinateur de bureau chez eux, ils sont 68 % à avoir un ordinateur portable.

On observe ensuite une grande différence entre ce trio et les autres marques. Microsoft et Acer dépassent la barre des 10 % dans les deux domaines, tandis qu’Asus affiche 9 % pour les portables comme pour les machines de bureau. Lenovo se positionne en dernier, avec tout de même un bon score pour ses PC portables (12 %).

AltIndex donne également des chiffres sur quelques autres marchés. Côté ordinateur de bureau, le Royaume-Uni compte 23 % de propriétaires de Mac, soit le même pourcentage qu'aux États-Unis. L'Australie et les Pays-Bas suivent avec respectivement 20 % et 16 % d'utilisateurs. C’est beaucoup plus qu’en France, où il n’en est décompté que 14 %. La Suisse reste le premier marché pour les ventes de Mac, où près d'un quart des personnes interrogées ont un ordinateur de bureau Apple au sein du foyer.

Lire les commentaires →