Pas cher, efficace, malin, durable, écologique… Rarement un accessoire informatique aura autant mérité ces qualificatifs. Un bilan carbone proche de zéro, une réparabilité indiscutable, pas le moindre soupçon d'obsolescence programmée… mais un design à faire une syncope. Que voulez-vous, on n'a rien sans rien !

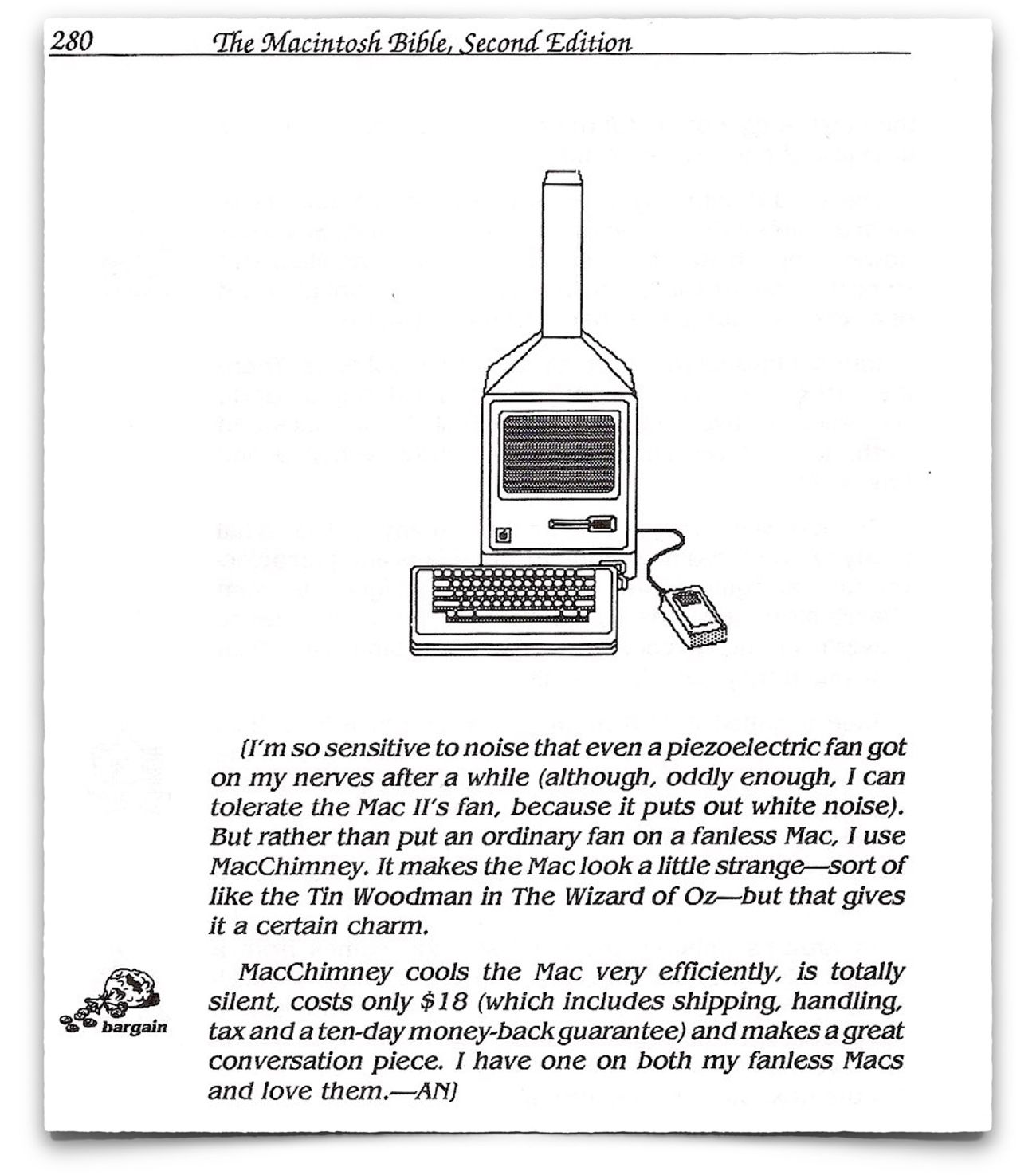

Cet accessoire, c'est le MacChimney, littéralement « la cheminée pour Mac », commercialisé de 1987 à 1989 par Silicon Comforts, une entreprise basée à Berkeley. L'entreprise n'y allait pas avec le dos de la cuillère pour vendre son bidule en carton, facturé 17,95 $, « un remarquable nouveau système de refroidissement sans pièces en mouvement ».

Car les premiers Mac proposés par Apple, comme les modèles 128K, 512K ou Plus, étaient dépourvus de ventilateur interne, comptant uniquement sur leur convection naturelle pour chasser l'air chaud par en haut, comme nous le rappelions à l'occasion de la sortie du dernier MacBook Air M1. Résultat : ces machines pouvaient surchauffer, entraînant parfois un vieillissement précoce de certains composants électroniques.

Contrairement aux ventilateurs « qui brassent trop d'air et attirent les poussières », le MacChimney accélérait le phénomène de …